-

液流储能公司应邀赴内蒙古通辽市进行实地考察

05-20

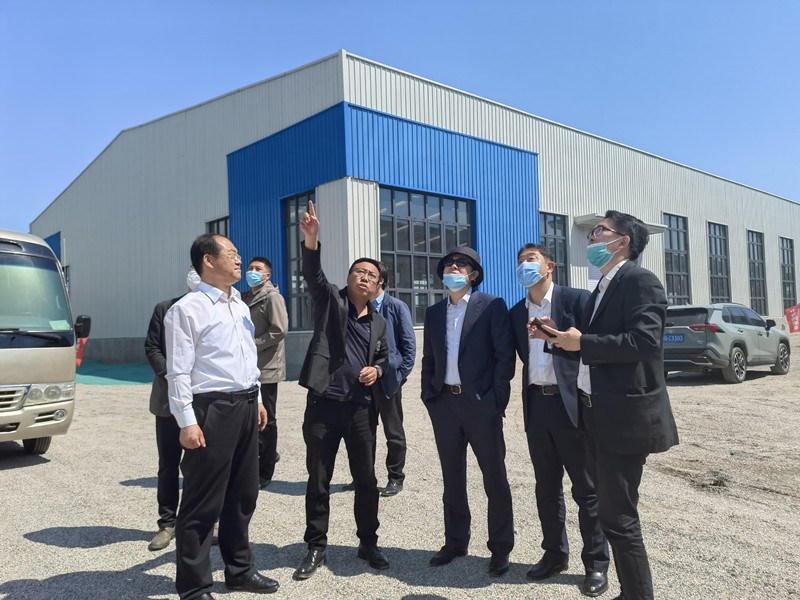

5月18日,应内蒙古通辽市邀请,国核投资有限公司王英智总经理、 天恩能源有限公司王博董事长一行赴通辽市进行实地考察。内蒙古自治区党委常委、市委书记孟宪东亲切会见考察组一行,并就液流储能装备制造产业项目落地事宜进行交流,希望此次到访可以对通辽及周边开发区做好调研,液流储能及上下游配套产业项目尽快落地。

随后,考察组分别前往科尔沁区、开发区、扎鲁特旗对当地重点企业、内陆港、保税区、园区建设标准化厂房等项目进行考察。通辽市区域经济合作局局长张胜利陪同考察并召开座谈会。

会上,张胜利局长介绍说,今年3月份自治区政府结合实际起草了《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》,按照“统筹规划有序推进、市场主导多元发展、创新引领规模带动、规范管理安全可靠”的原则,指导推动自治区新型储能产业规模化高质量发展。实施意见的出台,将为液流储能装备制造产业项目落地提供有力支持。通辽市提供“项目管家”式的优质服务,共同推进项目落地,携手共赢。

王英智总经理表示,通辽战略地位重要、投资环境优越、发展前景广阔,对投资兴业有着十足信心。王博董事长表示,通过此次考察,对通辽的总体环境和产业基础有了更深入的了解,将根据实际情况拿出具体方案,通过液流储能装备制造产业项目与通辽展开深入合作。

-

液流储能产业项目四方战略合作签约仪式顺利举行

04-29

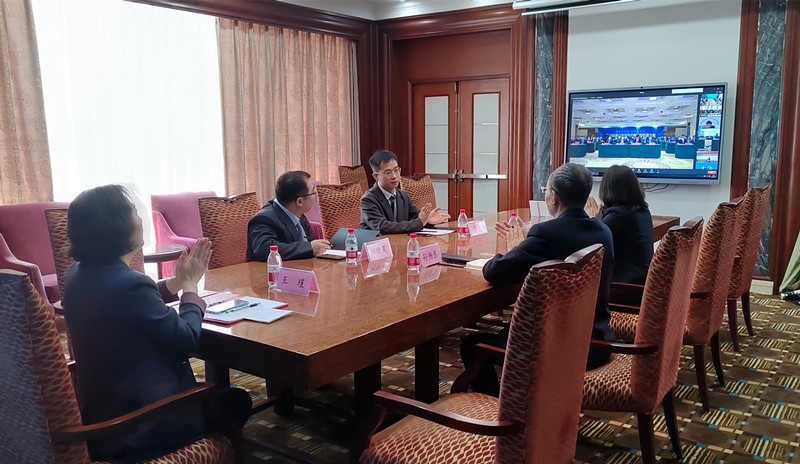

4月27日上午,我司与通辽市政府、中国电力国际发展有限公司、国核投资有限公司举行战略合作线上签约仪式。内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记孟宪东就本次签约仪式进行了讲话,中国电力国际发展有限公司副总裁赵永刚、发展部副总经理王俊杰,国核投资有限公司总经理王英智,液流储能科技有限公司CEO王瑾、副总经理郑晓昊等人分别在北京、山东分会场参加线上签约仪式。

根据协议,签约四方将充分发挥各自在政策、平台、资源、资金、产业、技术等方面的优势,共建储能装备制造产业园及共享储能示范项目,积极打造全球领先的储能高端装备制造及应用全产业集群,合力将液流储能产业打造成通辽市特色优势产业。四方还将在通辽市及其辐射区域内推广共享液流储能示范项目,不断扩大应用场景,共同推动独立储能全产业链装备制造、储能+新能源、源网荷储一体化项目的实施,不断推动通辽经济高质量发展。

作为休戚与共、并肩合作的伙伴,签约各方将精心组织项目实施。未来,液流储能科技有限公司携手通辽市政府、中国电力国际发展有限公司、国核投资有限公司,实现地方资源与产业发展的有机结合和优化配置,争取项目早落地、早开工、早达效,谱写共赢发展新篇章。

通辽市政府办、发改委、工信局、财政局、商务局、科技局、自然资源局、金融办、国资委、区域经济合作局、行政审批和政务服务局、驻京联络处、能源局等部门负责人一同参加线上签约仪式。

-

液流储能科技有限公司赴包头对接洽谈年产百万方电解液项目

04-24

4月20日,在国家电投中国电力国际发展有限公司主要领导的支持下,天恩能源有限公司董事长王博、液流储能科技有限公司副总经理于冲一行5人赴内蒙古自治区包头市对接洽谈储能项目合作事宜,高质量快速推进项目落地。包头市委副书记、市长张锐主持洽谈会,市政府党组成员王秀莲、市政府秘书长汪占元、昆区区长田洪成、达茂旗旗长石钟琴、市发改委主任刘永明、市工信局局长强嶽等领导参加了洽谈会。

会上,围绕液流电池储能项目,年产百万方钒电解液、铁铬电解液项目,新能源建设配备共享储能项目及本地含钒废钢渣处理、铬铁资源等领域进行深入探讨交流,以液流电池储能项目、共享储能项目、电解液生产项目等为纽带,进行新能源储能多元化投入,多样化储能上下游产业链条布局。双方将以液流储能示范项目为点,以电解液生产项目、含钒废钢渣综合利用等相关项目为面,多角度展开战略合作。

经细致洽谈,液流储能项目得到了地方政府高度关注和认可,并立刻成立专项工作小组进行无缝对接,开展项目前期实施,包括到达茂旗地区进行落地选址调研、产业落地需求指标、相关资源对接、实施方案、战略合作模式等具体工作,推动液流储能相关项目尽快落地,早日实现合作共赢。

下一步,液流储能科技有限公司将在包头市政府的领导和支持下,一周内完成框架协议签署,加强与内蒙古自治区能源局对接,集中力量在新能源储能领域做大事、办实事,争做新型液流电池储能行业的标杆和示范。

-

内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记孟宪东与天恩能源在北京洽谈合作

04-18

4月13日,内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记孟宪东带队在北京会见天恩能源董事长王博、液流储能科技有限公司副总经理孙杨东一行,双方围绕开展新能源开发利用、推进液流电池装备制造园区项目进行了座谈交流。

内蒙 古民族大学 党 委委员、组织部部长 莫日根巴图,通辽市区域经济合作局局长张胜利,通辽市能源局局长聂文辉等同志参加会谈。

孟宪东书记对内蒙古自治区、通辽市投资环境招商引资优惠政策等情况进行了介绍。液流储能科技有限公司团队就液流电池技术、自动化生产工艺、全产业配套及新能源项目等企业发展情况进行了详细汇报。

孟宪东书记表示,当前通辽市正大力推进新能源开发利用,积极发展新能源装备制造,新能源产业前景广阔、机遇众多,十分欢迎天恩能源及其子公司在当地产业落地,找准找实契合点,积极拓展合作领域、创新合作模式,努力推动实现共赢发展。王博董事长表示,近期将组队深入通辽开展实地考察、全力推动双方在更宽领域、更深层次开展务实合作,努力实现地企携手发展、互利共赢。

部分文字及照片源自:

通辽日报《孟宪东带队赴北京对接洽谈项目》

-

山东肥城:废弃盐穴建成国内首个百兆瓦级调峰电站

06-16

尽管烈日炎炎,在山东省肥城经济开发区,由中科院工程热物理研究所建设,投资16亿元建设规模310MW的压缩空气储能调峰电站项目正在加紧建设。目前膨胀机、压缩机和换热系统已安装完毕,正在进行30万m³盐穴改造、35KV输配电线路建设,预计下半年并网发电,项目建成后将成为国内首个商业化运行的压缩空气储能调峰电站。

肥城境内岩盐、石膏、花岗石等矿产资源丰富,主要分布在肥城经济开发区,其中已探明储量岩盐50.2亿吨。目前,山东信发集团、天津渤化集团、山东盐业总公司先后落户肥城经济开发区,投资建设了3家大型制盐企业,年制盐规模突破700万吨,山东信发集团真空制盐的年产量就达到500万吨。

不可再生资源总有“吃干榨净”的时候,永续发展必须“另辟蹊径”。近年来,肥城经开区对资源性招商引资项目进行“精挑细选”,有些项目被重新“打包”,有些被拒之“门外”。针对有些深达上千米的地下盐穴,肥城经开区两年多来聚焦的“目光”始终没有转移,下决心把生态“包袱”变成绿色“财富”。落地建设的压缩空气储能调峰电站项目,成为肥城经开区延伸盐产业链条,推动传统制盐业实现转型升级的“开篇巨作”。

“该项目是国家科技部重点研发计划项目,列入全国《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》。通过纯物理过程,进行空气压缩储能,不产生任何污染,100MW项目技术转化率可达到70%以上。”据肥城经开区党工委书记、管委会主任步文介绍,项目采用的百兆瓦先进压缩空气系统由中科院工程热物理研究所陈海生团队研发,是国际领先的压缩空气储能发电集成系统;水平联通井盐穴利用技术由中科院武汉岩土力学研究所杨春和院士团队研发,技术均处于国际领先地位。

“盐链”延伸,带动转型。该项目不仅带动了盐穴综合利用产业发展,还能用于储能、储气、储氢。目前,山东国惠集团计划投资49.95亿元、总库容10亿m³的盐穴储气库群已完成前期测试,一期3.2亿m³的盐穴实验储气库即将开工建设。

据了解,压缩空气储能已写入国家“十四五”规划,项目可实现电网内循环,是替代火力发电,实现节能减排、可再生能源消纳、电网“削峰填谷”的重要手段,将助力国家“碳达峰、碳中和”目标的实现。目前,项目正在建设10MW示范项目,全部建成后预计年可实现发电量近33亿千瓦时,销售收入约20亿元,利润5.2亿元。

-

“双碳”目标下 国家电网如何“调”绿电?

06-10

记者从国家能源局获悉,一季度,全国基建新增发电装机容量2351万千瓦,比上年同期多投产996万千瓦。其中,水电109万千瓦、火电1060万千瓦、核电115万千瓦、风电526万千瓦、太阳能发电533万千瓦,可再生能源发电新增装机占比超过50%。

能源行业是实现碳达峰碳中和目标的重点领域,新能源的大规模接入对电网的平衡调节能力提出了更高要求。“双碳”目标下,国家电网如何提升电网平衡调节能力?本报记者带您一探究竟。

“水火” 联合

当前,“碳中和”已经成为全球共识。实现碳达峰碳中和是我国向世界作出的庄严承诺,也是一场广泛而深刻的经济社会变革。

能源行业是实现碳达峰碳中和目标的重点领域。我国已成为全球新能源装机规模最大的国家,能源结构也在发生变化,可再生能源发电装机容量在2020年年底已经占全部发电装机容量的41%。新能源具有随机性、波动性、间歇性等特点,大规模开发并网后,电力系统“双高双峰”特征日益凸显,对确保电网安全运行和电力可靠供应带来了巨大挑战。

提高平衡调节能力,电网需要一个“智慧大脑”。“电难以大规模储存,它就像一辆没有制动装置的车辆一样,无法在某个地方停留,其生产、输送和消费在同一时间完成,因此大电网需要调度系统这一‘智慧大脑’作为灵活高效运转的‘指挥’。”华东电力调控分中心水电及新能源处副处长陆建宇表示。

电力调度不仅关乎电力系统的安全稳定运行,更关乎千家万户用电和社会经济的正常运转。今年,国家电网有限公司“一体四翼”发展布局提出将进一步加强全网统一调度,完善跨省备用共享机制,统筹全网调峰资源,在电源清洁化水平快速提升的基础上,继续助力新能源利用率保持在较高水平。

火电的灵活性改造一直是提升电网平衡调节能力的重要内容。2020年,“三北”地区完成火电机组改造2466万千瓦。“十三五”期间,国家电网经营区内累计完成煤电机组改造1.62亿千瓦,其中“三北”地区完成火电机组容量改造8241万千瓦,增加调节能力1501万千瓦。

“简单来讲,火电灵活性改造,就是解决‘吃’和‘消化’的问题。所谓‘吃’就是燃料,所谓‘消化’就是运行控制,两者缺一不可。”东南大学能源与环境学院博士生导师吕剑虹这样解释灵活性改造的实质。

吕剑虹介绍,机组灵活性改造主要包括两个方面的含义,一是增加机组运行灵活性,即要求机组具有更快的变负荷速率、更高的负荷调节精度及更好的一次调频性能;二是增加锅炉燃料的灵活性,即机组在掺烧不同品质的燃料下,确保锅炉的稳定燃烧以及机组在掺烧工况下仍有良好的负荷调节性能。

想要电网更加灵活,不仅要改造“火”,还要利用“水”。3月19日,国家电网发布了服务碳达峰碳中和、构建新型电力系统、加快抽水蓄能开发建设重要举措。一座座抽水蓄能电站开工建设,对于优化电源结构、提高电力安全稳定运行水平、促进节能减排和清洁能源消纳等具有重要意义。

陆建宇解释,大规模开发的风电最终能顺利并网消纳,需要大规模抽水蓄能电站来实现配套输送。抽水蓄能电站利用电力系统中多余电能,把下水库内的水抽到上水库内,以位能方式蓄存起来,系统需要电力时,再从上水库放水至下水库进行发电。

“抽水蓄能是目前技术最为成熟的大规模储能方式,具有调峰、调频、调相、储能、系统备用和黑启动六大功能,以及超大容量、系统友好、经济可靠、生态环保等优势,有效保障了高比例新能源电力系统安全稳定运行和提升新能源利用水平。”陆建宇说。

如今,抽水蓄能机组网厂协调能力不断提升。以华东地区为例,今年,国网华东分部已经成功组织了溧阳、绩溪、宜兴等3家抽水蓄能电站完成首批成组启停机优化试验,并投入试运行。优化后,抽蓄机组启停时对电网的功率波动影响下降50%以上,抽水蓄能电站科学调度水平再上新台阶。

据了解,2020年,国家电网经营区抽水蓄能电站平均综合利用小时数为2585小时,多消纳新能源电量306亿千瓦时。“十三五”期间,国家电网经营区抽水蓄能电站累计多消纳新能源电量864.3亿千瓦时,抽水蓄能已成为新型电力系统促进新能源消纳,服务碳达峰碳中和目标的重要支撑。

源荷互动

今年年初,国网吉林省电力有限公司承建的东北地区首个火电—储能联合调峰示范工程并网运行,该工程成为科技项目“储能融合火电机组参与电网调峰辅助服务的源储网协调运行关键技术研究及应用”成果落地的重要一环。

“按照吉林电网现有的调峰需求,以单个火电厂增配5万千瓦/20万千瓦时的磷酸铁锂储能电站来测算,一年可为新能源发电增加上网空间9000万千瓦时,相当于节约标准煤2.7万吨,减排二氧化碳7.3万吨。”吉林电力科学研究院新能源技术研究专责王佳蕊介绍。

在推进火电机组灵活性改造、满足新能源调峰需求的同时,国网吉林电力还通过优化新能源机组运行管理,提升了新能源利用率。

“风电场单场站容量小、接入点分散,现场人员发现和解决电能质量问题的能力弱,急需可靠的现场并网性能测试和技术监督。”中广核大岗子风电场运维总监郭永刚说出了很多新能源场站面临的共同问题。如今,国网吉林电力初步建成了新能源优化运行管理与调控平台,实现了对新能源场站涉网性能、运行质量的全息立体诊断,辅助电网侧有针对性地加强新能源涉网安全管理,提供技术支撑服务,促进新能源场站运行水平提升。

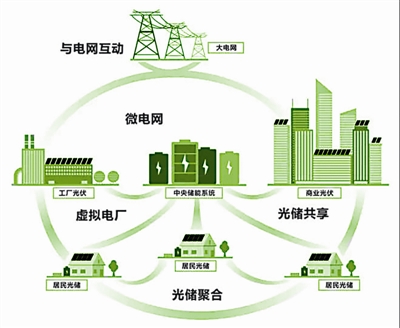

源网荷储互动支撑平台基于市场机制,引导分布式发电、储能、电动汽车、智能家居等负荷主动参与电网调控,增强了电网备用、调峰、调频能力。以可调节资源库建设为基础,国家电网积极拓展源网荷储应用场景,不断挖掘各类调节资源潜能,进一步促进电力系统运行由“源随荷动”向“源荷互动”“荷荷互动”转变。

不仅如此,国家电网还聚焦电网调节能力,开展多元智能协同调度,完善了调度支持手段,在陕西,开发虚拟电厂协调控制系统,将常规电源、新能源等多种电源组成联合控制单元,通过多能互补和复杂断面的协调控制,智能化实现新能源发电最大化;在四川,研发联合运行控制与智能调度系统,优化提出水光蓄联合运行模式及调控方式,支撑水电和光伏电站中长期、日前、日内滚动发电计划制定;在安徽,开展虚拟电厂试点建设,初步建成虚拟电厂集中控制平台,具备类似常规电厂的调频、调峰、调压能力。

此外,国家电网还攻关新能源关键技术,精细化分析新能源及网架运行特性,在保障安全的情况下大幅提升通道送出能力。

5月6日,华北电网新能源最大发电电力达9600万千瓦,占当时华北电网负荷比例的46.5%;日发电量达15.46亿千瓦时,占华北电网当日用电量的33.7%,发电电力和电量均创历史新高。当日新能源发电出力创新高时,国网华北分部对新能源发电出力的预测准确率达97%,为新能源高比例纳入电力平衡和高效消纳提供了支撑。

“我们在调度系统首次应用了电磁暂态仿真技术分析新能源送出能力,研究细化系统短时过电压耐受能力,提高新能源送出能力。今年4月,锡盟特高压送出工程、张北—雄安特高压交流工程送端的新能源送出能力分别提高到了370万千瓦、290万千瓦,较原能力分别增加220万千瓦、90万千瓦。”华北电力调控分中心主任江长明表示。

省间互济

跨区输电是解决新能源消纳、加强区域资源互济的重要渠道。想要为网内富余新能源“谋出路”,可调节负荷资源的跨省互济必不可少。

3月15日,河南省结束了调峰相对困难的供暖期。“十三五”期间,河南新能源装机容量年均增速达到93%,为全国增速最快的地区。在供暖期内,河南电网“一日两难”特征明显,午间、后夜时段新能源电力存在较大消纳压力。

“省间调峰辅助服务机制本质属于发电替代,通过富余可再生能源电力对燃煤火电实现替代,可以提高新能源利用率,促进火电减发减排。”国网华中分部相关负责人表示,国网华中分部充分发挥省间调峰辅助服务市场机制作用,利用省间通道剩余空间和网内其他省份富余调峰资源,在电网调度环节灵活组织实施跨省调峰互济,保障了河南电网的稳定运行。

省间电网调峰互济增多,是全网统一调度的重要体现。2020年,西北、东北、华北、华中电网组织省间调峰互济分别达到3.5万次、700次、508次、280次,共计多消纳新能源电量344.8亿千瓦时,打破了省间壁垒,提高了跨区输电通道利用效率。

值得注意的是,华中电力调峰辅助服务市场于2020年5月15日正式运行,进一步丰富了消纳河南新能源电力的调度“工具箱”。

4月27日,华中电力调峰辅助服务市场开展了首次调电结算试运行,对华中电网调峰资源进行跨省配置。其间,河南在低谷和腰荷两个时段分别申报了调峰需求,湖北、湖南、江西分别申报了富余调峰能力。湖北、湖南、江西11家燃煤火电厂和抽水蓄能电站通过自主报价参与省间调峰辅助服务日前市场竞价,经过市场出清,湖北2家燃煤火电厂、江西3家燃煤火电厂和1家抽蓄电站中标,其中,江西某抽水蓄能电站1台30万千瓦机组在低谷时段抽水帮河南调峰。

这是华中电力调峰辅助服务市场开展的省间调峰辅助服务交易品种之一。华中电力调控分中心调度计划处副处长黄海煜表示,目前华中电力调峰辅助服务市场有两个交易品种,除上述的省间调峰辅助服务交易外,另一个是省间备用辅助服务交易。

“省间调峰辅助服务交易是指在省内火电已达最小开机方式且省内调峰资源用尽后,负备用不足省的发电厂与调峰资源富余省的发电厂之间开展的日前、日内省间发电替代交易和抽水蓄能机组跨省调用;省间备用辅助服务交易是指省级电网旋转正备用容量无法满足备用要求时,正备用不足省级电网企业与备用富余省的发电厂之间开展的日前省间备用容量交易。”黄海煜解释道。

燃煤机组参与深度调峰时,不但供电煤耗会增加,对机组寿命也会有较大影响。在让煤电承担更多调峰功能的同时,如何补偿这份责任造成的损失,也是一个值得探讨的问题。

对此,国网能源研究院副总工程师马莉指出,一是构建调峰、备用省间辅助服务市场,省内调节能力不足时可以省间调峰。二是构建辅助服务成本分摊机制,按照“谁受益、谁承担”原则,建立用户与发电共同承担辅助服务成本的机制。三是丰富辅助服务交易品种,如开发爬坡类产品、系统惯性服务、无功支撑服务等。

此外,国家电网还为调峰辅助服务市场的推进提供了技术支撑。

自动发电控制(AGC)是并网发电厂提供的有偿辅助服务之一,发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度交易机构下发的指令,按照一定调节速率实时调整发电出力。

今年以来,国网华北分部加大网企(厂)双向交流沟通,组织联络协调会加强宣贯,实施机组计划检修“20%深度调峰改造优先”等具体举措。 华北电力调控分中心党总支书记张哲表示,下半年,京津唐电网列入计划开展20%深度调峰改造机组32台、总装机容量1516万千瓦。20%~50%不同程度深度调峰改造机组8台、总装机容量262万千瓦,共计容量1778万千瓦,占当前京津唐电网火电总装机的25.6%,并将全部通过AGC自动调整实现深度调峰。全部完成改造后,将提高京津唐电网调峰能力410万千瓦,相当于增加约800万~1000万千瓦风电机组建设空间,预计全年可增加新能源发电量200亿千瓦时。 “调度机构进行火电机组深调,通常低于50%需要退出AGC,通过电话指令对火电机组进行深度调峰。但国网华北分部的AGC低于50%也不用退,实现了机组出力深调自动调整,自动执行市场出清结果,不用人为干预,效率显著提高。”华北电力调控分中心计划处处长陈之栩说。